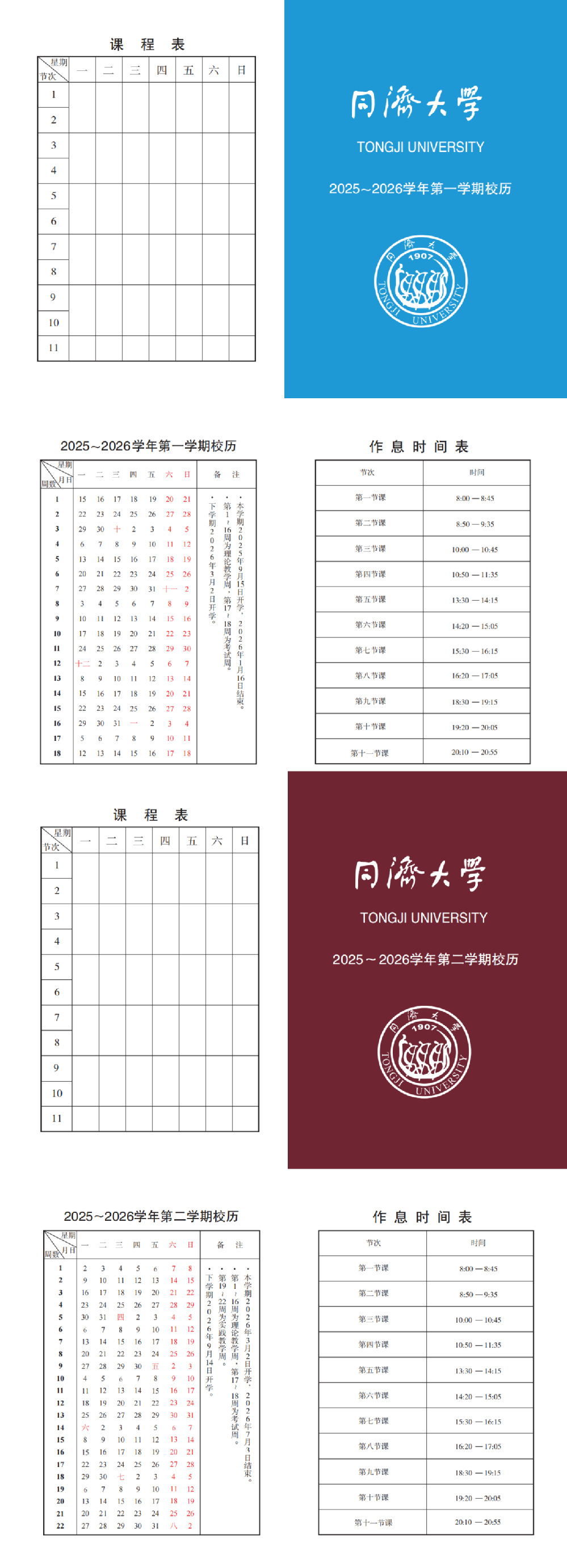

本期导师预览

艺术与传媒学院-孟筱筱

艺术与传媒学院-钱正

艺术与传媒学院-王冬冬

第一部分 导师简介

孟筱筱,博士,同济大学艺术与传媒学院助理教授,硕士研究生导师,上海市浦江人才。研究领域为智能传播、隐私保护与数据治理。目前主持国家级和省部级等多个项目;在《国际新闻界》等国内外CSSCI和SSCI学术期刊上发表多篇论文,论文被人大复印报刊资料全文转载;担任国内外多家SSCI期刊和CSSC期刊匿名审稿人。

第二部分 案例分享

“甘为人梯,奖掖后学。”孟筱筱老师在2023-2024年期间指导了10位同学参加2项本科生创新实践计划。她为学生推荐阅读文献、定期组织学生讨论研究问题,不断指导学生尽量明确“小切口”、回答“真问题”;辅导学生学习深度访谈和问卷调查等基础调查研究方法,在科研项目中训练学生的科研实践能力和学术批判思维。师者,除传道授业解惑外,其乐于栽阴、愿育桃李、甘做人梯同样为人所称道。大一期间,大部分学生对自己的未来尚无清晰规划,由此更易对此后的学习生涯感到茫然。她关注到由于转专业等原因面临较大压力的学生,与学生进行多次交流,引导学生在选择专业时要坚持“学习自己感兴趣并擅长的专业”,帮助学生缓解压力,鼓励学生积极面对挑战,为学生平滑度过身份上的“转型期”提供了切实有效的解决措施。

“别类分门,因材施教。”时至今日,此观点已成为重要的教育教学原则之一。因材施教,其基础是“了解”。孟筱筱老师定期组织学生见面会,针对学生的学业与生活情况展开指导,并深入与学生交流讨论其遇到的难题,利用自身经验与所学及多方经验帮助学生走出困境,获得了许多同学的好评。近期,孟老师带领开展了班级团建活动,与学生一同前往嘉定孔庙和嘉定博物馆参观,组织班委为同学们准备了零食与诸如各大博物馆纪念品或艺术展门票等类的奖品,激发学生参与课余文化活动的积极性;在参观过程中,孟老师将所见所闻与相关专业知识相结合分享给学生,引导学生将理论与实践结合深度结合。

孟老师在嘉定博物馆与同学们的合影

将心比心育桃李,携手携梦筑芬芳。孟筱筱老师从不吝于了解学生与其所思所想,努力做到“亦师亦友”,在她眼中从无“朽木不可雕也”,她不放过每一块“木材”,指引学生“雕刻自己成为想成为的人”。她将继续勤勤恳恳于岗位、兢兢业业于事业,带领学生并与之一同绽出新的风采,为教育事业贡献新的一份力量。

第一部分 导师简介

钱正,表演专业主任,副教授、硕士生导师,知名戏剧导演,中国音乐剧研究会理事。本科及硕士毕业于上海戏剧学院。导演作品包括中国第一部小剧场昆剧《话剧》、话剧《钱学森》、音乐剧《我为歌狂》、《六祖惠能》等,曾获白玉兰戏剧奖、中国戏剧奖。其执导的同济大学原创舞台艺术“三部曲”——校史剧《同舟共济》、大师剧《国之英豪》、红色英烈剧《铸诗成剑》成为同济大学享誉社会的文化名片,其中《国之英豪》被纳入国家五部委联合举办的“共和国的脊梁”科学大师剧宣传工程。

第二部分 案例分享

一、指导艺术与传媒学院广播电视编导专业刘家宁同学的案例:

(一)促进跨专业学习,激发学生潜能

钱正老师深知跨专业学习的重要性,鼓励学生打破专业壁垒,拓展自己的知识结构,搭建多元完善的学识框架。在对22级广播电视编导专业刘家宁同学的指导过程中,针对跨专业教学涉及的专业性与多元性,钱老师不仅向她提供了舞台表演艺术方面的指导,还鼓励并引导其参与到实际的舞台工作中、实践学习台前幕后的舞台事宜。例如,钱老师指导她积极参与嘉定校区毕业晚会和“廿载风华,弦歌永续”音乐表演专业办学20周年音乐会等活动的现场执行工作,鼓励她在实践中提升专业技能、培育综合能力。通过这些活动,学生不仅提高了跨专业知识水平与素养、拓宽了视野,更增强了个人责任感、团队合作能力、组织沟通能力与统筹能力,为未来发展打下了坚实的基础。

钱正老师指导照

(二)指导学习目标确立与未来规划

钱正老师非常重视学生的未来发展规划,经常与学生进行一对一的交流,并根据其个人特点和兴趣给出具体的建议。当刘家宁同学就考研目标等问题咨询老师时,他会详细分析不同学校和专业的优劣势,帮助学生选择最适合自己的方向。与此同时,他鼓励学生深入了解行业发展动态,结合个人兴趣和职业目标,制定合理的学习计划。在日常学习生活中,钱老师时常关心刘家宁同学的学习状态与进度,为学生推荐适合的专业书籍和研究方向,并指导其有效进行自我训练的方法,提高专业素养和学术研究能力。此外,他还积极推荐学生参加各类学术交流活动,拓宽视野,增加实践经验。在钱老师的指导下,刘家宁同学明确了学习目标和方法,更对未来发展目标有更清晰的认知与规划,能够在日常学习生活中不断提升个人专业能力与素养。

二、指导艺术与传媒学院表演专业陶佳浩同学的案例:

作为陶佳浩同学本科阶段的专业导师,同时也是同济大学原创大师剧《国之英豪》的总导演,在剧组代表同济大学前往山东参加“共和国的脊梁”科学大师剧宣传工程山东巡演之前的集体会议中对包括陶佳浩在内的学生演职人员强调:“这次演出不仅是一次专业实践之旅,也是同济大学的形象展示之旅,更是一次文化融之旅。”为了更好的展示同济学生的专业水准以及同济大学的形象风貌,演员在演出过程中对于角色形象的诠释以及对于角色的完成度就显得至关重要。

钱正老师指导作品《国之英豪》话剧

在此次《国之英豪》的演出中,陶佳浩同学担任演出了剧中的“王炎”一角。作为新上任的主要演员,把握角色内心活动以及设计角色舞台调度便成为了陶佳浩同学面临的第一个问题。在启程前往山东之前,钱正老师就在排练过程中通过表演练习以及完成前景小品等方式帮助陶佳浩同学克服了一系列问题。而在抵达山东理工大学进场工作时,钱正老师结合现场舞台实际情况以及陶佳浩同学在现场合成中的表现,对“王炎”这个角色进行了再度创作,更好地展现了同济大学在战争期间对国家和民族做出的牺牲与贡献以及“王炎”作为解放战争期间的同济大学的优秀学生的精神风貌。最终的演出取得圆满成功,收获了到场嘉宾以及观众的一致好评。陶佳浩同学也在此次演出过程当中学习到了更多的话剧工作舞台相关知识以及角色塑造方法,帮助陶佳浩同学在专业能力上取得了极大的进步。

钱正老师指导照

综上,钱正老师以其丰富的教学经验和深厚的学术功底,为学生的成长和发展提供了全方位的支持和指导。他不仅帮助学生在专业领域取得优异成绩,更注重培养学生的创新能力和综合素质,为其未来的发展奠定了坚实的基础。钱老师的教育实践充分体现了“因材施教”的教育理念,展现了优秀导师的责任与担当。

第一部分 导师简介

王冬冬,同济大学艺术与传媒学院教授、博士生导师,主要研究领域为新闻传播学,尤其在城乡传播与融媒体内容生产方面具有深厚造诣。王冬冬老师学术成果丰硕,积极参与本科生教学工作,致力于通过多样化的教学活动促进学生的全面发展。其严谨的教学态度和丰富的实践经验,赢得学生的广泛赞誉。

第二部分 案例分享

在本科生导师制工作中,王冬冬教授始终坚持以学生为中心,通过组织丰富多彩的第二课堂活动、鼓励科技创新和社会实践,以及指导学生参加各类学科竞赛和创新活动,全面提升学生的综合素质。

组织第二课堂活动,指导社会实践。第二课堂活动在培养学生兴趣特长、扩展知识视野方面有着重要作用。王老师积极策划并组织一系列富有创意和教育意义的第二课堂活动。以本科生导师制为依托,暑假期间,王老师积极组织学生参与各类社会实践活动,指导多项实践项目,组织学生前往长三角各地,深入崇明惠军村、松江腰泾村等地的田间地头,开展田野调查,让学生亲身体验、直接参与城乡传播的一线。此外,他还邀请业界专家来校举办讲座,与学生面对面交流,激发学生的创新思维和实践能力。

王老师与同学们的合影

鼓励科技创新,提升学生实践能力。在科技创新方面,王冬冬教授鼓励学生积极参与各类科研项目和创新活动。指导学生申报多项国家级和校级大学生创新创业训练计划项目,如《“济忆”——校史互动式影像化体验系统创新》《乡村文化振兴理念引领下的文旅融合实践与地域文化发展调研——以湖南省益阳市安化县为例》《乡土文化剧情片创作及市场研究》等。以双创项目为抓手,本科生导师制学生锻炼了学生的科研能力,取得了显著的研究成果。本年度,王老师指导的本科导师制学生陈志禹获得三创赛市赛二等奖,学生张壹翔、林书言获得中国国际创新大赛市赛优胜奖。

王冬冬老师指导照

协同育人,形成教育合力。在本科生导师制工作中,王冬冬教授注重与班主任、辅导员的沟通协调,共同关注本科生导师制下学生的成长与发展。定期与班主任、辅导员分享学生的学习进展和存在的问题,共同探讨解决方案。通过协同育人机制,形成教育合力,为学生的全面发展提供了有力保障。

审 核 | 白 玉 同沫宇