本期导师预览

✦

机械与能源工程学院-符长虹

✦

土木工程学院-王琛

✦

材料科学与工程学院-潘争辉

✦

材料科学与工程学院-刘超峰

✦

中德工程学院-刘晋飞

✦

计算机科学与技术学院-倪张凯

符长虹

比赛科研双管齐下

立德树人并驾齐驱

导师简介:

符长虹,同济大学机械电子工程所副所长、机械工程系教工党支部副书记、综合事务教学团队主任,副教授,博士生导师,CCF智能机器人专委会执行委员,中机教协机电专业教学委员会委员,深圳市无人机行业协会委员会专家等,曾任同济大学本科生院院长助理等。指导学生获得国际会议最佳论文奖,国际展览会最佳作品奖、金奖,科技创新比赛全国一等奖、市特等奖,同济大学“学术先锋”、“学术之星(标兵)”等称号。

案例分享

案例一:以赛促教、以赛促学、夯实学生专业基础

为夯实本科生的专业基础,并促使本科生了解国家重大需求与政策,符老师结合机器视觉理论与应用、传感与测试技术、智能传感与检测系统等专业课程知识,频繁组织“深度学习+”头脑风暴讨论会,旨在将课堂所学知识充分应用于科技创新比赛,以期达到“以赛促教、以赛促学”的培养效果。其中,符老师带领本科生开展已有成果总结、问题挖掘、方案设计等工作,获得2023年度同济大学“卓越科创育人”师生课外创新专项院系培育项目-重点项目(全校仅8项重点项目)的支持,旨在打造模块化仿生智能蛇形机器人及其视觉大模型底座,以期通过智能蛇形机器人在充满岩石、砂砾的月球、火星等星体完成勘测、救援与协同作业等任务。通过该重点项目,本科生们进一步加深了对专业课程知识的理解,掌握了如何撰写专业专利、技术报告与科研论文等。此外,符老师亦带领本科生至机器人著名企业开展参观与学习,以期做实比赛成果,更好地服务国家。

符老师围绕模块化仿生智能蛇形机器人

与本科生开展讨论

案例二:以研促创、以研促新、提升学生科研能力

为提升本科生的科研创新能力,符老师结合国家提出的“低空经济”文件,与学生深入讨论低空无人机的巨大发展潜力与应用前景,旨在将前沿理论与技术同课堂所学知识、科技比赛成果等紧密结合,以期达到“以研促创、以研促新”的培养效果。其中,符老师带领本科生开展国内外现状分析、多模态基础模型与前沿算法库集成、高质量数据集整理标注等工作,形成1项创新科研成果,即基于多模态基础模型与跨领域知识迁移的黑夜无人机跟踪方法,并发表于国际机器人领域顶尖学术会议IROS2024,旨在通过多模态基础模型提示、注重时序信息的领域自适应等方法形成高精度、强鲁棒的黑夜无人机视觉目标跟踪,以期成果服务于低照度复杂场景下的城市空中交通、海洋监测、科学实验、抢险救灾等。该成果已获得较大的社会影响力,被诸多高影响力的公众号、网站等报道与分析。学生们通过该项科学研究掌握了如何挖掘关键科学问题,进一步明白了“需求牵引、突破瓶颈”的内涵,明确了自身的努力方向与社会责任。

符老师围绕轻量级边缘智能夜视相机

与本科生开展讨论

王琛

让试验激发兴趣

用科研建立桥梁

导师简介:

王琛,博士,助理教授,硕士研究生导师。长期从事海洋岩土工程、深水基础工程、数字孪生城市等领域的研究,主持和参与了多项国家及省部级课题,发表学术论文50余篇,出版专著、教材共4部。获上海市科技进步奖、华夏建设科学技术奖、海洋工程科学技术奖等科技奖励,入选上海市“启明星计划”、“晨光计划”。

案例分享

兴趣是最好的老师,探索是最佳的学习。王老师将本科生的专业基础、科研启蒙作为学生培养的重要环节,在本科生的指导过程中带学生进课题组、进实验室、进项目现场,鼓励学生探索思考、激发热情,结合学生的专业水平、兴趣志向,以上海大学生创新创业训练计划、同济大学大学生创新实践训练计划等项目为平台,指导了“数物双驱动下基于机器视觉技术的基坑支护体系表面缺陷检测”、“新能源基础设施在建设和服役期间的碳排放—以海上风电为例”等上海市大学生创新创业训练项目。此外,鼓励学生参加新生结构赛、加筋土挡墙设计大赛、创新创业论坛等各类竞赛活动,在实践中加深对学科和课题的理解。

王老师在指导上海大学生创新创业训练项目的过程中,注重学生基础能力的提升,从文献阅读、资料整理等基本功开始,到代码编写、稿件撰写,最后到实际应用和成果展示。在过程中不断夯实学生的专业基础、拓宽相关领域知识面,并在此基础上逐步增加课题任务的难度,实现其创新思维、科研能力的提升,使学生的综合素质能力得到充分锻炼。例如,在指导上海大学生创新创业训练项目“数物双驱动下基于机器视觉技术的基坑支护体系表面缺陷检测”时,结合学生的智能建造专业背景和代码编写方面的兴趣,指导课题组学生完成软件著作权《基于机器视觉的基坑支护体表面裂缝识别软件》(2024SR0883740)、发表论文《智慧化技术在城市滨海软土工程的应用前景与挑战》(岩土工程学报,2024),在第四届全国软土工程学术会议做口头汇报,并加入湖州某工程为背景的横向科研工作,在实践中夯实理论知识。

王老师与学生们

潘争辉

注重科研实践

发掘学生潜力

导师简介:

潘争辉,同济大学材料科学与工程学院特聘研究员,博士生导师, “上海市海外高层次人才”、同济大学“青年百人计划”。2022年3月加入同济大学材料科学与工程学院,主要从事下一代多价金属离子电池技术及关键材料开发(镁/钙/锌离子电池)。在Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv. Mater.等期刊发表SCI论文100余篇,总被引用10000余次。

案例分享

桃李不言,下自成蹊。潘争辉老师已经指导本科生29位,学生获校级以上奖学金20余次,其中国家奖学金5人次;指导本科生创新项目并获各级创竞赛奖项30余次,获得数学建模竞赛Meritorious Winner。潘争辉老师自担任本科生导师以来,就注重培养学生的学术钻研精神和科研创新能力,希望学生能够多元协调发展,成为新工科全面人才。此外,他还积极鼓励学生本科生创新实践计划,希望同学们理论知识投入实践应用,深入认识材料学科。

潘老师始终将“材料强国”战略放在心中,着重培养学生的创新精神和实践能力。在他的精心指导下,学生取得了突出的创新实践成果。他指导的2022级本科生余敏行同学,立项上海市级创新创业项目1项,发表论文2篇,作为学生第一发明人申请专利1项。在潘老师的精心指导下,余同学带领的团队“高能凝胶——柔性传感器基材引领者”获得中国国际大学生创新大赛(2024)(上海赛区)金奖,为本年学院最好成绩。在潘老师的耐心指点下,余同学绩点4.95,排名专业第一,共获得18项科创竞赛奖项,其中国家级2项,省部级8项。

潘老师不仅注重培养学生的创新精神和实践能力,更通过实际行动,为学生提供了广阔的科研平台和丰富的学习资源。在潘老师的精心指导下,21级刘博同学取得了一系列成就。潘老师不仅为刘同学提供了实验的机会,带领她进行实验操作,确保理论与实践相结合;此外,还为刘博同学提供大量文献资料,极大地丰富了她的科研知识储备。在潘老师的引领下,刘博同学以共同一作的身份在SCI一区期刊《Small》上发表了一篇高质量的学术论文,获得了同济大学优秀学生奖学金和宝钢奖学金,学习成绩也有了非常大的提升,成功以工程硕士推免第一的成绩保研至心仪的导师门下。这些成就不仅是对潘老师教学理念的最好证明,也是对学生潜力的最好发掘。

此外,潘老师曾担任2022级同德4班班主任,班级曾获得“同济大学五四团支部”荣誉。目前,他担任2022级新能源材料与器件班班主任,班级在2023-2024学年均绩4.22,获校级以上奖学金24人次,其中国家奖学金3人次。

潘老师指导学生暑期社会实践

刘超峰

因材施教,鼓励交流

导师简介:

刘超峰,材料科学与工程学院特聘研究员,入选上海市高层次人才计划。本科、硕士毕业于中南大学,博士毕业于中国科学院北京纳米能源与系统研究所。曾在西雅图华盛顿大学做研究助理工作四年。研究课题聚焦于电化学储能材料及传感的设计开发,探究材料配位结构和电子能级结构与电化学储能及传感响应机制的本质关联。应用涉及二次电池、电容器和传感器等。在Chemical Reviews, Nature Communications, Energy & Environmental Science, Advanced Materials等期刊发表文章70余篇。主持国家自然科学基金项目青年及面上项目。

案例分享

1、现场研学——加强本部同学与嘉定专业学院交流

根据国豪书院培养的卓越目标,加强本部同学对嘉定校区专业学院的直观认知。刘老师在担任23级工科试验1班班主任期间,组织同学们到嘉定校区参观学习交叉科学中心、动力电池中心、学生活动中心、图书馆、实验教学中心参过学习,了解材料、交通、汽车、机械和电信等学院的主要专业方向和部分热点前沿研究领域。邀请优秀青年教师为同学们做科普讲座,拓展对具体领域的认知,为后续的专业选择和职业规划提供关键性参考。

图1. 组织工科1班同学参观嘉定校区并参与学科讲座

2、朋辈互学——引导新生认识专业规划未来

为了帮助新生同学更深刻地了解学院的专业设置和课程要求,以及未来的就业方向。刘老师不仅在开学初邀请新生院同学到材料学院各个实验室参观学习,同时定期组织本硕博交流会。引导新生尽早认识学科专业,明确后续深造学习以及就业的要求。在中秋节,邀请同学们聚餐交流,了解大学生活节奏适应情况,以及引导大家如何多渠道获取资源信息提升自身的综合能力。

图2. 2024级本科新生见面会、本硕博交流会以及嘉定校区不同实验室参观学习

3、学教育才——指导本科毕业设计及创新项目

自2022年加入同济大学以来,刘老师将培养学生优秀的学业水平和创新能力作为立德树人的关键目标之一。参与2024年度北京招生,向家长和学生积极传递同济大学的育人理念和方案,其中有3名咨询的同学加入国豪书院,1名学生进入计算机拔尖班。刘老师在本科教学过程中,坚持知识体系更新,结合思政编写专业讲义,结合提升本科教学的专业性和趣味性;在培养指导的过程中,坚持每周每月有定期的进度反馈和问题讨论;对于实验,坚持安全和操作的亲自培训。2023和2024连续两年指导3名本科毕业设计,全部获得学院优秀毕业论文,其中1人同时获得校级优秀毕业论文。

图3. 撰写专业内容形式丰富的教学讲义、参与北京本科招生志愿咨询、以及指导本科生科思创决赛以及本科毕业设计成果。

综上,刘超峰老师针对不同的年级和学业要求,及时为本科生提供学习、交流与实践拓展的机会与空间,在学生专业认知和综合能力的提升培养方面成效显著。

刘晋飞

学海无涯,勇攀高峰

导师简介:

刘晋飞,男,工学博士,副教授,硕士生导师,作为多届本科生指导老师和驻楼导师,长期开展学生的学业规划、专业学习等多方面工作,获得学生一致好评。

案例分享

刘老师所指导的大多数本科生学习成绩都很突出,在专业学习中成绩名列前茅,多名本科生以第一作者的身份在国内外学术期刊以及国际会议上发表多篇学术论文,并成功申请到世界名校进一步深造。

在指导学生过程中,情感交流起着桥梁和纽带的作用。刘老师注重与学生建立深厚的师生情谊,通过日常交流了解他们的思想动态和情绪变化。特别对于部分学习成绩有困难的同学,刘老师主动与他们谈心,倾听学生的心声,并耐心地开导他们,给部分学生比别人更多的关心,关心学生的学习情况,关心学生的生活情况,和学生们分享自己在大学生活期间的喜怒哀乐,给予学生们鼓励和支持,帮助这些学生找回自信和学习的兴趣。直到学生们会积极面对学业问题,并主动的与刘老师讨论学习方法。经过耐心的指导和交流,学生们成绩得到快速提升,从而重新找回了久违的自信。

另外,刘老师也会积极与同学们分享最新的工业技术与案例,加深了同学们对专业知识的理解和掌握,激发了同学们结合专业理论知识解决实际问题的思考与践行,使同学们真正发现自己的兴趣所在,从而学生们在大四选择继续深造的大学和专业时更有针对性。刘老师不仅给学生们分析相关学校的特点和专业情况,还很热心的提供推荐信,帮助很多同学得到了世界名校的offer。

倪张凯

个性化指导

助力学术突破

导师简介:

倪张凯,博士,同济大学计算机科学与技术学院助理教授,硕士生导师。2021年10月毕业于香港城市大学计算机系获博士学位。主要研究领域为感知图像处理、计算机视觉和深度学习,发表高水平论文40余篇,申请发明专利20余项。主持国家自然科学基金(青年)(2023)、上海市浦江人才计划(2022)、上海市领军人才(海外)青年人才(2022)计划等项目,获日内瓦国际发明展银奖(2024),获中国电子学会优秀硕士学位论文奖(2018)。

案例分享

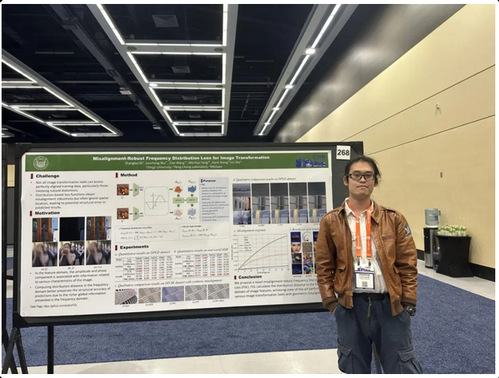

2022年11月,同济大学计算机科学与技术系2020级本科生吴同学申请加入倪老师的课题组参与科研实习。针对吴同学的研究兴趣和计划未来继续深造的想法,倪老师给吴同学制定了个性化的研究计划和目标,帮助他明确研究方向并提升研究能力。在研究过程中,倪老师鼓励吴同学自主探索,并提供了充足的指导,每周定期召开组会讨论,确保每位学生都能充分了解最新的研究进展并获得反馈。此外,每周不定期的一对一自由讨论也让倪老师有机会针对学生的疑问进行即时解答。经过一年的合作,吴同学参与的第一个关于非对齐图像转换优化的研究课题成功被中国计算机学会(CCF)推荐的人工智能领域A类会议——CVPR 2024录用,并于2024年6月前往美国西雅图参加会议交流。这一成果不仅标志着他在科研领域的重要突破,也为他提供了与国际顶尖学者交流的宝贵机会。在2023年11月,吴同学完成了第一个研究课题的相关工作后,倪老师与他深入讨论后,为他制定了第二个研究课题,聚焦图像描述符的研究,并作为他的本科设计课题。经过半年的密切合作与指导,吴同学成功参与并完成了这一课题,并被中国计算机学会(CCF)推荐的人工智能领域A类会议——NeurIPS 2024录用,将于2024年12月前往加拿大温哥华参加会议交流。凭借出色的科研表现,吴同学毕业时获得了“同济大学优秀毕业生”称号,体现了他在学术和综合素质方面的优秀表现。除此之外,吴同学还于2023年下半年开始准备申请国外多所高校的博士研究生项目。倪老师在此过程中为他提供了丰富的建议,包括推荐多所院校及导师,帮助他充分了解各个项目的优势与挑战。最终,吴同学同学选择了前往加州大学圣克鲁斯分校计算机科学与工程系,继续攻读博士学位,这也是他学术生涯的一个重要里程碑。通过与吴同学同学的长期合作与指导,倪老师身体力行为学生的未来发展提供有力且全面的支持与帮助,并对未来的合作充满期待。

倪老师指导吴同学参加会议